Ein zukünftiger Bundespräsident den das Volk will und nicht was Merkel will.

Joachim Gauck hielt seine Rede am 22. Juni im Deutschen Theater Berlin „Freiheit – Verantwortung – Gemeinsinn. Wir in unserem Staat“.

Es gilt das gesprochenen Wort.

Wenn ich mich Ihnen vorstelle, möchte ich meine Leitgedanken, meine politischen Schwerpunkte und Ziele nicht in Thesen fassen. Vielmehr möchte ich von Erfahrungen sprechen, die mich geprägt haben und den aus mir gemacht haben, der heute vor Ihnen steht. Es sind Erfahrungen, die die Leidenschaft für Freiheit, Demokratie und Recht in meinem Leben verankert haben.

Über der ersten Begegnung mit dem Leben könnte ein Titel von Thomas Mann stehen: „Unruhe und frühes Leid“. In meiner Kindheit war Krieg. Ich selbst bin der elementaren Bedrohung nur einmal begegnet, im Keller meines Großvaters. Die Bombe fiel damals nicht auf unser Haus, aber die Angst vor Tod und Zerstörung kam zu mir über die Augen der Erwachsenen. Sie kam auch bei Kriegsende zu mir über die Erwachsenen, als Männer abgeholt wurden, zum Arbeiten oder zum Erschießen, und als Frauen und Mädchen ihre Körper verhüllten und sich der Schrecken auf ihren Gesichtern spiegelte.

Ich bin 1940 geboren. An den Glanz in den Augen der Verführten, die jubelten, als ihr Führer aller Welt Angst machte, kann ich mich nicht erinnern. Ich erinnere mich erst an die Angstaugen, als der Krieg verloren war und Deutschland einem schrecklichen Ende entgegen ging. Und das Kind lernte: Da draußen ist es zum Fürchten.

Sechs Jahre später wurde mein Vater abgeholt. Er verschwand in Sibirien wie Abertausende, die denunziert und ohne jedes Vergehen bestraft wurden. Mein Vater hatte Glück. Nach fünf Jahren kehrte er zurück. Arno Esch und andere freiheitsliebende Jugendliche sind in Moskau erschossen worden. Meine Großmutter, meine Mutter, meine kleinen Geschwister und ich, sowie all die anderen Familien, die sich der neuen Zeit verweigerten - wir spürten: Da draußen ist es zum Fürchten.

Als mir Krieg, Diktatur, wieder Diktatur, Willkür und Rechtlosigkeit begegneten, war es die mütterliche Liebe, die dem kleinen Jungen, der sich ohnmächtig fühlte, letztlich das Zutrauen in sich selbst und in das Leben schenkte. Hass und Niedertracht um mich herum waren nicht ausgelöscht, aber ich wurde überlebensfähig. So erkannte ich im Nachhinein: Lange bevor Widerstand, Opposition oder Eigensinn gelebt werden, müssen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Deshalb sind Eltern und frühkindliche ermächtigende Erziehung so unglaublich wichtig.

Es war kein Zufall, dass ich mit zwölf Jahren dem Freiheitspathos von Friedrich Schiller verfiel, mit dreizehn Jahren wie ein Fiebernder am Radiogerät die Ereignisse des 17. Juni verfolgte und mit sechzehn am liebsten bei der Revolution in Ungarn mitgekämpft hätte.

Bis zu meinem 22. Lebensjahr war der Westen noch erreichbar. Ich fuhr hin, viele andere auch, an Wochenenden und in den Ferien. Die Demokratie dort war nicht perfekt, aber lebendig. Die Menschen wählten ihre Regierenden, sie lasen unterschiedliche Zeitungen, sie besaßen Gewerkschaften, die kämpften, es gab Bücher und Schallplatten, die bei uns verboten waren. Die Freiheit, die wir dort fanden, beflügelte uns. Auf Reisen im Westen tankten wir auf, um den Alltag im Osten besser zu bestehen.

Nach 1961 aber konnten wir nicht mehr zwischen dem Bleiben in der Heimat auch unter kommunistischer Herrschaft oder dem Neubeginn in der ersehnten, aber fremden Freiheit wählen. Der Ausweg war uns versperrt. Das Bild vom Westen setzte sich nur umso fester in unserem Innern fest. Sehnsucht nistete sich in unseren Herzen ein. Das wirkliche Westdeutschland entwickelte sich in eine uns unbekannte, von vielen Widersprüchen und Mängeln geprägte Richtung, unsere innere Wirklichkeit hingegen verklärte den abgetrennten Teil zu einem Staat ohne Runzeln und Abgründe. Wir haben die Freiheit idealisiert, die wir nicht besaßen.

Im eigenen Land trug die Freiheitsliebe einen Tarnanzug. Sie zitierte Heine, sie zitierte Schiller, sprach von der Französischen Revolution, siedelte - wie schon in der braunen Diktatur - in Innenräumen. „Die Gedanken sind frei“ sangen wir in der Kirche und in der Familie. Um uns herum gab es gleich gesinnte Freundeskreise, Kirchgemeinden, Cliquen, die Jugendgruppen der Kirchen.

Ich suchte Botschafter der geistigen Freiheit auch in der Diktatur. Immer wieder waren es Christen und Kirchenvertreter wie mein mecklenburgischer Landesbischof Heinrich Rathke, die mir Wegweisung und Mut gaben. Sie ließen mich glauben, dass die Wahrheit - ethisch wie politisch - nicht bei der Mehrheit sein muss. Wir erlernten damals die Minderheitenexistenz. Und indem wir sie annahmen, annehmen mussten, verloren wir zwar allerhand - aber nicht uns selbst.

Uns selber treu zu bleiben, halfen uns auch die, deren Ermutigung uns selbst noch erreichte, als die Staatsmacht sie außer Landes getrieben hatte. Wolf Biermann, Günter Kuhnert, Reiner Kunze, Erich Loest, Sarah Kirsch - um nur einige zu nennen - , deren Worte und Lieder versteckt in Koffern, Handtaschen oder über Diplomatenpost die Mauer überwanden. Wir fanden Trost und Zuspruch auch bei Martin Luther King - ich begegnete diesem Ermutiger persönlich in den sechziger Jahren in der Berliner Marienkirche: „I have a dream.“ Ähnliche Botschaften drangen aus der Ferne auch von Alexander Solschenizyn, Andrej Sacharow, von Vaclav Havel und den Widerständigen aus der polnischen Solidarnosc zu uns. Und mochte Nelson Mandela am anderen Ende der Welt auch in seiner Zelle in Robben Island gefangen sein, so fühlten wir uns doch mit seiner Freiheitsbotschaft verbunden. Später, in der Rückschau erkannte ich die Bedeutung dieser realen und der Begegnungen im Geiste: Widerstand IST nicht, Widerstand WIRD.

Bevor der Freiheitssturm Europa vor zwanzig Jahren verändern konnte, mussten Angst und Resignation überwunden werden. In unseren Seelen eingelagert war eine ganze Niederlagengeschichte. Immer hatten die Diktatoren gesiegt: 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn und Polen, 1968 in Prag, 1970 und 1981 in Polen. Widerstand ist zwecklos - fast hatten wir uns damit abgefunden.

In den späten Jahren der Diktatur aber zeigte sich: Es gibt Situationen, in denen die Befolgung von Wahrscheinlichkeitsrechnungen nicht klug, sondern einengend ist - die angebliche Aussichtslosigkeit von Widerstand legte uns nämlich Wohlverhalten nahe. Erst ganz langsam und dann sehr schnell lernten wir eine ratio, die die humanen Werte hoch hielt und das Ziel der Freiheit auch dann bewahrte und benannte, als ihr Erfolg noch in fernen Sternen stand: Nie vergessen, wie im Nachbarvolk Polen weder Kriegsrecht noch Inhaftierungen den Freiheitswillen brechen konnten. Nie vergessen, wie der polnische Papst mit „Fürchtet euch nicht“ seine Landsleute ermutigte. Weit, ganz weit über die katholische Kirche und Polen hinaus wurde dieser Zuspruch politikmächtig. Nie vergessen, wie Vaclav Havel über die „Versuche in der Wahrheit zu leben“ auch uns eine Richtschnur wies. Diese und ähnliche Vorbilder inspirierten auch uns immer wieder, uns mit den erstarrten Verhältnissen nicht abzufinden.

Ich bin mir sicher, dass unser deutsches „Yes, we can“ das sächsische „Wir sind das Volk“ war. Ich bin so sicher, weil ich die Wirkung dieser Botschaft erlebt habe. Weil ich erfahren habe, welch unerwartete und ungeheure Kraft in den lange Unterdrückten noch steckte. Weil ich unter ihnen war, die sich staunend anschauten auf den Straßen und Plätzen unseres kleinen Landes: Bin ICH das? Sind WIR das? Sind wir tatsächlich so mutig? Damals setzten wir unsere Befreiung durch. Diese Erfahrung kann der Osten des Landes in die gemeinsame deutsche Geschichte einbringen und den Bewohnern im Westen unseres Landes schenken: Auch Deutsche können Revolution.

Diese unbändige Kraft damals - manchem ging sie allerdings verloren, als uns später die Mühen der Ebene zu schaffen machten. Denn unsere Befreiung war Freiheit von etwas gewesen. Wir hatten den Druck, die Normen, die Uniformität, die Einschüchterung abgeschüttelt. Und wir hatten erhalten, wonach wir uns gesehnt hatten - die Freiheit zu etwas: die Freiheit des Denkens, der Meinung, die Freiheit der Selbstverwirklichung nach unseren Möglichkeiten. Doch diese Freiheit hatten wir als Bewohner einer Diktatur nicht lernen und nicht einüben können.

Mehr noch als die Bewohner in Deutschlands Westen begleitet die Bewohner des Ostens deshalb eine Angst vor der Freiheit, die den schmerzlichen Prozess der Aufklärung und Säkularisierung auf dem Weg in die Moderne immer begleitet hat. Wir haben durch die Freiheit viel gewonnen, aber wir haben auch Bindungen, die äußere festgezurrte Ordnung und Sicherheit verloren. Für ihre Lebensplanung sind die Menschen nun selbst zuständig - aber zu dieser Eigenverantwortung sind einige nicht mehr, und andere noch nicht fähig. Die Gestaltung der Freiheit ist generell der Gefahr ausgesetzt, durch die Angst vor ihr beschnitten und gehemmt zu werden. Ich kenne viele, die einst fürchteten, eingesperrt zu werden, und jetzt fürchten, abgehängt zu werden. Das werden wir zu bearbeiten haben - auch wenn die Angst häufig eher da ist als die reale Gefahr.

„Furcht vor der Freiheit“ hat Erich Fromm dieses Phänomen genannt. Immer - so seine Sicht auf die menschliche Existenz - entstünde ein Erschrecken, eine den Menschen begleitende Furcht, wenn er den Raum der Freiheit betrete. Mögen wir die Freiheit noch so sehr ersehnt haben und ihren Raum bewusst betreten haben, wir bleiben verfolgt von machtvollen Fluchttendenzen. Sind wir wirklich hinreichend ausgestattet, so fragen sich die aus dem Paradies Vertriebenen. Sie sehnen sich nach der fraglosen Ordnung, die sie verließen, als sie aus freien Stücken den Apfel im Garten Eden nahmen und danach unversehens im Gefilde der Arbeit und der Sorgen landeten.

Sie errichten sich Fluchtorte, bergen sich im stupiden Konformismus oder in den Burgen der Ideologien, wo sie weder Verantwortung für ihr eigenes Ich noch für ihr Gemeinwesen tragen. So tauschen sie die Einmaligkeit der Freien gegen die bequeme Ohnmacht der nie und nirgends Verantwortlichen. Paradies ist das zwar nicht - aber die unerträgliche Last der Eigenverantwortung sind sie los.

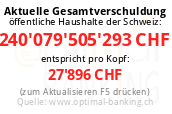

Tatsächlich gibt es für Angst aktuelle Gründe. Potenziert durch die aktuellen Krise kehren sie daher zurück: Die Gefühle von Ohnmacht, eine ständige Furcht, ja eine neue Beheimatung in allumfassender Angst. Manche zweifeln an der Demokratie, andere an der Marktwirtschaft. Haben diese Systeme nicht angesichts der Umweltprobleme, der Finanzprobleme Griechenlands und anderer Staaten, angesichts des schwindenden Vertrauens in unsere europäische Währung versagt? Vor allem die internationale Finanzkrise hat die Menschen so verunsichert wie einst die Urgroßeltern die Weltwirtschaftskrise.

Die Weltgemeinschaft reagiert zwar mit hektischer Entschlossenheit, aber die Furcht ist noch nicht gebannt. Ist die „langsame“ Demokratie überhaupt effizient angesichts derartiger Krisen, überlegen einige laut. Könnten nicht autoritäre Regime viel schneller reagieren? Sollte nicht die als „Kapitalismus“ denunzierte Marktwirtschaft endlich abgeschafft werden?

Mir erscheinen derartige Überlegungen als Flucht. Flucht aus einer Verantwortung, die uns die konkreten Probleme zu lösen aufgibt. Flucht vor Herausforderungen, die uns zu konstruktiven Lösungen führen kann. Wir haben den vorhandenen Sachverstand und unseren - freilich dürren - Mut zusammenzubringen, um den aktuellen nächsten Schritt zu tun.

Der Versuchung zum Systemwechsel werden wir am leichtesten entgehen. Wir schaffen auch den Fußballsport nicht ab, weil es immer wieder Spieler gibt, die Foul spielen. Ebenso wenig den Radsport oder die Leichtathletik, weil unehrliche Sportler dopen. Vielmehr erlassen wir Regeln und schaffen Instanzen, die Regelverstöße ahnden. Dasselbe Vorgehen gilt auch für die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Wer ausgerechnet der Wirtschaft die Freiheit nehmen will, wird immer mehr verlieren als gewinnen. Politik wird allerdings zu ringen haben um den Rahmen und die Regeln. Und auch die Unternehmer werden sich zu bewähren haben in der traditionellen Verantwortung für das Gemeinwesen als Ganzes. Wir alle haben genug vom Treiben gewissenloser Finanzakrobaten oder maßloser Manager – aber wir wissen auch, dass nicht die gesamte Wirtschaft verantwortungslos ist. Und wir wissen, dass die Sozialleistungen, die wir als Sicherung eines menschenwürdigen Lebens ansehen, bislang nur in Gesellschaften erwirtschaftet werden konnten, die über eine funktionierende Marktwirtschaft verfügten.

Die Freiheit, die wir bejahen, bindet sich an das Gemeinwohl. Sie akzeptiert eine Ratio des sozialen Ausgleichs und nimmt den besser Gestellten, um es den schlechter Gestellten zu geben. Dies geschieht durch das Steuersystem und die Sozialleistungen. Eine solidarische Gesellschaft steht Hilfsbedürftigen bei, wenn sie in Not sind. Sie ermächtigt die Hilfsbedürftigen aber vor allem, wieder für sich selbst zu sorgen. Für diese Art der Unterstützung passt der Begriff Fürsorge nur bedingt. Fürsorge kann entmächtigend wirken, wenn der Staat die Rolle eines gütigen Fürsten annimmt, dessen Gestus die Empfänger zu Mündeln macht und ihre Abhängigkeit fördert statt an ihren Mut und ihr Selbstvertrauen zu appellieren.

Freiheit, die sich ans Gemeinwohl bindet, schafft auch soziale und ökonomische Voraussetzungen für eine möglichst große Chancengleichheit. Menschen in unterprivilegierten Schichten und Menschen, die erst in den letzten Jahrzehnten zu uns gekommen sind, dürfen aufgrund fehlender ökonomischer und sozialer Absicherung nicht um ihre Entwicklungsmöglichkeiten gebracht werden. Selbstverwirklichung in Freiheit gelingt nur, wenn beispielsweise Kinder und Jugendliche über gleiche Bildungschancen verfügen – unabhängig von ihrem Elternhaus.

In einer Freiheit, die als Verantwortung gelebt wird, kann aber nicht einer Gesellschaftsschicht die Verantwortung für die anderen übertragen werden. Wir brauchen Bürgersinn in allen Schichten. Wir brauchen Menschen, die je nach ihren Möglichkeiten Verantwortung für diesen, unseren gemeinsamen Staat tragen - unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem sozialen Status, unabhängig von ihrer Kultur, Religion und Ethnie.

Wir wollen eine solidarische Gesellschaft sein, die auch Defizite bei der Integration von Migranten und Zugewanderten abbaut. Wir wollen eine aufnehmende und einladende Gesellschaft sein; jeder weiß, dass wir Zuwanderer schon aus demographischen Gründen brauchen. Vor kurzem war ich tief bewegt, als ich die mangelnde Beheimatung spürte, die viele von ihnen immer noch verspüren, selbst wenn sie hier geboren wurden. In den USA begegneten mir Menschen, die erst zwei, drei Jahre im Land lebten, aber dennoch stolz erklärten: This is my country. Hier aber begegnete mir eine junge Frau, die als Tochter türkischer Eltern hier zur Schule ging, hier als akademisch Gebildete in führender Position im politischen Leben aktiv ist, aber mich dennoch mit großen Augen ansah: „Gehöre ich dazu, wenn Sie sagen: Wir sind ein Volk?“ Offensichtlich haben wir zu lange zu wenige und zu halbherzige Einladungen ausgesprochen und dadurch mit befördert, was uns heute große Probleme bereitet: Ressentiments gegenüber fremden Kulturen auf der einen Seite und mangelnde Integrationsbereitschaft in bestimmten Milieus der Zuwanderer auf der anderen Seite.

Demokratie lebt von einer festen Wertebasis, aber sie ist keine ausschließlich rationale Veranstaltung. Demokratie lebt mit Emotionen, mit Ressentiments, mit gegensätzlichen Interessen. Die Politik in Demokratien hat einerseits für möglichst sachgerechte Lösungen zu sorgen, aber sie ist auch angewiesen auf Akzeptanz in der Bevölkerung. Die jetzt schon hitzigen Debatten über das Weltklima werden an Heftigkeit zunehmen. Wer Freiheit als Verantwortung definiert, wird der Zukunftsfrage des Klimaschutzes als Bewahrer der Schöpfung zu begegnen haben - und zwar mit deutlich mehr Entschlossenheit.

Gegenstand heftiger Debatten ist auch unser Engagement in Afghanistan. Solange deutsche Soldaten im Auftrag der UN und aus Solidarität dort eingesetzt werden und nicht aus deutschem Übermut, der einst Truppen in Bewegung setzte, um Länder zu erobern oder Ressourcen auszubeuten, kann ich einen derartigen Einsatz nicht verurteilen. Ich fühle mit, wenn ich die Trauer der Mütter der Kriegsopfer sehe. Aber nicht Verantwortungslosigkeit hat ihre Söhne geschickt, sondern aus Verantwortung wurden sie geschickt und aus Verantwortungsbereitschaft sind sie gegangen.

Die Freiheit demokratischer Staaten bietet einen Raum für unterschiedliche Meinungen und Interessen. Die Freiheit demokratischer Staaten ermöglicht es, auch mit Emotionen, Irrationalität, Ressentiments umzugehen und Kompromisse zu finden, die von Nationalismus und Fundamentalismus weg- und zu einer breiten Akzeptanz hinführen. Ein freier Meinungsaustausch ist die sicherste Gewähr dafür, dass sich die Bürger in Deutschland, in Europa mit ihrem Staat, mit unserem Europa identifizieren und für sie Verantwortung zu übernehmen bereit sind.

Deshalb ist es mir so wichtig, an die Tage der Ermächtigung vor zwanzig Jahren zu erinnern, als wir neben uns und überall auf dem Erdkreis die Nähe derer suchten, die Freiheit leben mochten, die Verantwortung wollten und konnten. Menschen haben immer eine Wahl. Die Flüchtenden verlassen die, die standhalten. Aber es ist die verwegene Ratio jener, die standhalten, die Zukunft eröffnet. Wer Ja sagt zu seiner Freiheit, wer sie nicht nur will, sondern lebt, dem fließen Kräfte zu, die ihn und diese Welt verändern.

Wir schauen auf die Kraft, die uns 1989 im Osten ermächtigte, wir erinnern uns an die Gestalter und Ermutiger, die die alte Bundesrepublik zu einem Ort der Menschen- und Bürgerrechte gemacht haben, an dem gleiches Recht für alle gilt und sich Not in Wohlstand wandelte. Ob wir auf dem Hambacher Schloss stehen oder in Leipzigs Nikolaikirche, ob wir im Lincoln-Memorial in Washington oder vor den großen Kreuzen vor der Danziger Werft – immer können wir die mobilisierenden Botschaften vernehmen, die unser Ja zur Freiheit befestigen.

Der große amerikanische Präsident Franklin Roosevelt hat 1933 nach einer großen Weltwirtschaftskrise Worte für seine Landsleute gefunden, die in der damaligen wie in allen Krisen gelten dürften: „dass das Einzige, was wir zu fürchten haben, die Furcht selbst ist – die namenlose, blinde, sinnlose Angst, die die Anstrengungen lähmt, deren es bedarf, um den Rückzug in einen Vormarsch zu verwandeln“.

Wir möchten ihm glauben – denn wir haben schon gelebt, was wir nie mehr zu hoffen gewagt hatten, Freiheit.

Wir dürfen glauben, was wir konnten, und wir werden können, woran wir glauben.

Was kann nun ein Bundespräsident dem hinzufügen, was die Gewählten und die Wähler auf eigene Weise und in eigener Verantwortung tun?

Alle Verfassungsorgane, alle Institutionen des demokratischen Staates bilden miteinander den Willen der Gesamtbevölkerung ab. Da aber nicht alle Bürger permanent in diesen Organen am Ganzen mitwirken können, sind Abgeordnete, Regierungen und sonst verantwortliche Repräsentanten des Volkes mit je spezifischen Spezialaufträgen versehen – auch der Bundespräsident. Das kann jeder im Grundgesetz nachlesen. Neben der Repräsentanz nach außen darf man ihn auch sehen als den Ständigen Vertreter der gesamten deutschen Demokratie gegenüber uns Bürgern, uns – „dem Volk“. So wird diese Institution, deren Rechte das Grundgesetz begrenzt und definiert hat, gleichzeitig ein Symbol für das Ganze. Und als Repräsentant des ganzen Volkes kann der Bundespräsident zwischen den Regierten und den Regierenden vermitteln und zu einer besseren Verständigung zwischen ihnen beitragen. Er folgt keinen Parteieninteressen, jeder darf ihm vertrauen.

Weil sie jeweils ALLE repräsentierten, haben die Bundespräsidenten auch immer Menschen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, die ohne staatlichen Auftrag „Staat machten“ in unserem Land. Die Ehrenamtlichen, all die Vertreter einer lebendigen Bürgergesellschaft, die sich in Initiativen, Vereinen, Bewegungen und Gruppen zusammengeschlossen haben und in der Politik, im sozialen Bereich, in Kultur, Kirchen und Gewerkschaften mitwirken; plötzlich überall aktiv sind die „Tafeln“. Dieses gigantische Netzwerk der Engagierten braucht keinen staatlichen Auftrag für sein Tun. Es lebt ganz aus sich selbst heraus Freiheit als Verantwortung.

Wie sähe unser Land eigentlich ohne diese Menschen aus? Erst diese Bürger, die sich in Beziehung zu anderen setzen, machen aus unserer Demokratie jenes lebendige Gebilde, das Partizipation ermöglicht und Identifikation neben den Parteien schafft.

Wenn also der Bundespräsident regelmäßig Ehrenamtliche besucht, sie in sein Schloss einlädt und sie durch Auszeichnungen ehrt, kommt zusammen, was zusammen gehört. Es gibt wohl kaum etwas Schöneres, als am Wachsen von Volksbewegungen der freiwillig Aktiven mitzuwirken.

Mindestens ebenso wichtig sind wir Bürger aber auch in der Parteienlandschaft unseres Staates als Wähler. Ein Bundespräsident wird nicht nachlassen, zur Wahlbeteiligung aufzufordern, dieser grundlegenden politischen und moralischen Pflicht in unserem Staat.

Ich erinnere mich daran, wie lange und wie sehnlich ich und andere Bürger Mittelosteuropas darauf warteten, endlich das tun zu dürfen, was für Bürger im Westen seit Großvaters Zeiten ganz selbstverständlich war: in freien, gleichen und geheimen Wahlen die eigene Regierung zu wählen. Ich musste 50 Jahre alt werden, um das zu tun. Ich blicke zurück und sehe mich am Vormittag des 18. März 1990 mit Glückstränen im Gesicht aus dem Wahllokal kommen. Und ich sage zu dem Menschen neben mir, was er doch schon weiß: „Ich habe gewählt“.

Für einen kurzen Moment war alle Freiheit Europas in das Herz des Einzelnen gekommen. Ich wusste: Nie, nie und nimmer wirst du auch nur eine Wahl versäumen.

In zwanzig Jahren Demokratie habe ich gelernt, das Leben in der Freiheit nicht eine dauernde Erfolgs- und Glückserfahrung ist. In der Politik ist es wie im privaten Leben. Besonders in Krisenzeiten, wenn Herausforderungen zu bestehen sind, wachsen uns Kräfte zu, die wir in Zeiten ruhiger Sicherheit weder benötigen noch kennen. Deshalb verbindet uns die Meisterung von Krisen mit dem Leben und mit dem Leben in unserem Staat.

Ich träume von einem Land, in dem ich nicht nur zufrieden bin, weil seine Institutionen funktionieren, sondern das imstande ist, sich selber aus der Unkultur von Angst, Resignation und Tristesse zu erlösen, indem es gestaltet und das Seine eigenständig sucht, erkämpft, betreibt. Dann werden wir die Demokratie alle irgendwie „haben“, echte Freude an ihr wird jedoch dann entstehen, wenn wir sie auch leben.

Mit Demokratie ist es, wie mit dem Leben: Glück ist weniger im „Haben“ aber beständig im „Sein“.